le sacrifice

ALÉSIA

Dans le site, aujourd’hui si paisible, d’Alise-Sainte-Reine (1), se sont déroulés, voici 2000 ans , les combats suprêmes de la Gaule envahie, contre ses occupants romains.

Colossal amphithéâtre, dont la plaine des Laumes formait l’arène et dont les collines en cercle étaient les gradins. Au milieu, le plateau d’Alésia, se dressant comme un immense autel, préparé pour quelque immolation sublime.

Là, comme deux géants dont la stature domine cette période de l’histoire, se sont rencontrés, pour une lutte à mort, César et Vercingétorix. Là, près de cent mille Gaulois sont tombés dans l’héroïsme de leur sacrifice.

Les événements d’avant le siège d’Alésia.

César, l’envahisseur, à la tête de dix légions, sillonnait notre territoire depuis six années, multipliant les batailles et les tueries, pillant nos richesses, incendiant nos fermes et nos villes, emmenant nos populations en esclavage au-delà des Alpes… (2), sans parvenir pourtant à réduire, sinon par endroits, le sentiment de l’indépendance nationale et les forces vives de la résistance.

Enfin, en janvier 52 avant Jésus-Christ, un Auvergnat, ou, comme on disait alors, un Arverne, dont le père avait été un grand chef politique, prit la tête du courant de sourde colère qui souleva dans une révolte concertée la bonne moitié des 75 (3) états de la Gaule rebelle à la domination étrangère.

Il s’appelait Vercingétorix. Il n’avait peut-être pas trente ans (4). Mais vigoureux comme pas un, et tous les charmes de la jeunesse. Avec cela une belle intelligence réaliste et claire, le don de la parole publique, l’intuition du sentiment populaire et une rare connaissance des hommes. Au moral, généreux, loyal, désintéressé, un ardent amour de son pays, de l’allant, un lucide et calme courage. Toutes les qualités qui désignent les chefs à la confiance des multitudes.

A ces ordres il eut, pour commencer, des garçons du Massif Central surtout et de la Vallée de la Loire. Quelques dizaines de milliers. Plutôt une foule qu’une armée. Bien médiocrement outillée d’ailleurs et guère entraînée aux disciplines de la guerre. Mais brûlée de patriotisme, de rage et de foi au succès, et décidée à tous les sacrifices.

Cette armée se battait depuis plus de six mois quand les opérations d’Alésia commencèrent. Elle avait subi des revers plus qu’elle n’avait enregistré de succès, sinon à Gergovie, en juin. Mais elle tenait. Et c’est double victoire, de tenir sans perdre son élan, quand on vient d’échouer. Justement, en plein mois d’août, on avait espéré infliger une défaite retentissante à César et l’affaire s’était mal terminée : à une cinquantaine de kilomètres d’Alésia (5), avec un corps francs, — une cavalerie magnifique de 14.000 hommes –, Vercingétorix avait voulu surprendre la tête des légions en marche. Toute la vaillance de ces blonds athlètes, fondant en trombe, au galop de leurs chevaux nerveux, sur la colonne, aurait dû la couper, la disloquer. Mais les petits Romains noirauds s’étaient ressaisi à temps : leurs fantassins avaient formé le carré, hérissé de pointes d’épées, et leurs cavaliers – des gens venus des forêts de Germanie – avaient sabré les Gaulois. Si bien que Vercingétorix n’avait eu que le temps de se jeter dans la place forte d’Alésia, avec les débris de sa cavalerie et toute son infanterie, pour éviter une déroute.

Il domina sa défaite par son cran et son patient optimisme, qu’il sut, cette fois encore, communiquer à ses troupes.

Les positions des adversaires

Une merveilleuse forteresse naturelle, ce plateau d’Alésia, avec les deux rivières qui le longeaient de bout en bout, sa ceinture de rochers en à-pic et la puissante muraille qui couronnait ses crêtes. Du côté Est, où les pentes s’atténuent, vers le col du Mont Pennevel, on avait renforcé les défenses. La pointe Ouest, où se dresse aujourd’hui la statue du grand soldat, portait la citadelle, groupe distinct de fortifications, séparé de la ville par une dénivellation, une saignée, où court actuellement encore un chemin en pente raide. C’est dans la citadelle que Vercingétorix avait établi son quartier général et son poste d’observation : de là son regard s’étendait sur tout le champ de bataille, depuis la montagne de Flavigny jusqu’au Mont Réa et la vallée de Grésigny.

Aux yeux religieux des Gaulois l’acropole d’Alésia apparaissait doublement sacrée, Parce qu’ils y voyaient, avec le dernier refuge de la patrie, un sanctuaire national habité par la présence de leurs dieux : Alisanos, Bergusia, Moritasgus, Ucuetis (6). De cette foi il leur venait une plus grande ardeur à se battre.

César, à peine arrivé, avait fait rapidement, à cheval, le tour des positions ; et il s’était découragé devant ce massif isolé, dominant de 15 mètres les vallées avoisinantes. Place imprenable ! Il y userait son armée en de trop sanglants assauts…

Excellents soldats, ses légionnaires étaient aussi d’endurants terrassiers, très exercés, à qui on pouvait demander d’entreprendre un énorme travail d’investissement.

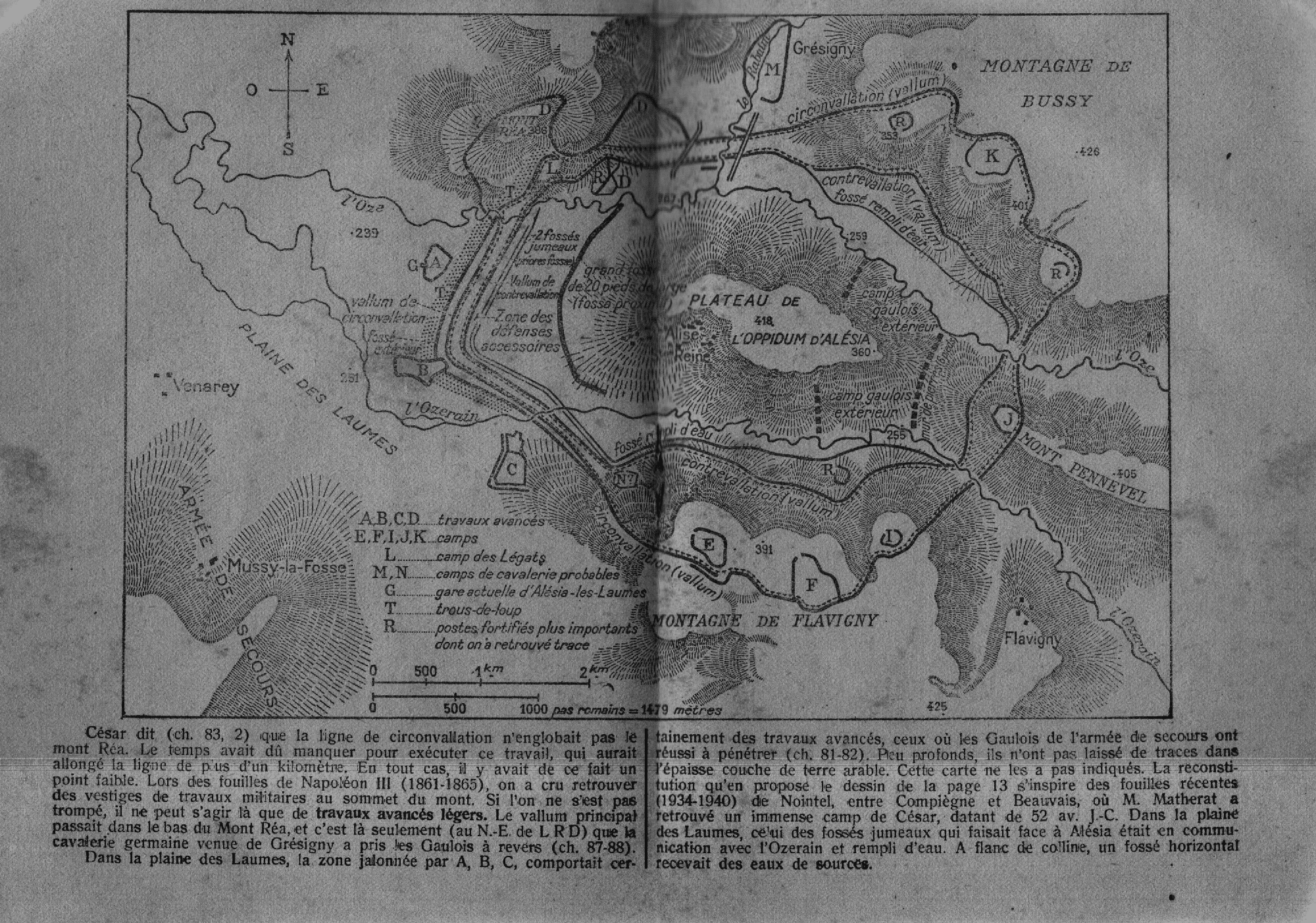

Et César assoie les camps de ses 50.000 hommes : l’infanterie, sur les Monts Bussy, Pennevel, Flavigny surtout, et Réa ; la cavalerie, au val de Grésigny et vers le pied de Flavigny, à cause de la proximité des rivières nécessaires aux bêtes. Vingt-quatre ouvrages fortifiés de campagne – castellum — jalonnent, tout autour du plateau, le tracé d’une immense ligne de retranchements qui doit étouffer la place forte.

Première bataille de cavalerie dans la plaine des Laumes

Les Romains y travaillaient depuis trois ou quatre jours, bénéficiant d’un calme qui surprenair de la part des pétulants Gaulois, quand, par le chemin qui court le long de la saignée entre la citadelle et la ville (du côté du cimetière actuel), ils virent dévaler un flot de cavaliers ; par les portes des murailles complémentaires qui, au Nord-Est et au Sud-Est ( du côté de la ferme des Celliers), abritaient les cantonnements extérieurs (7) de l’armée gauloise, d’autres colonnes de cavalerie accouraient ; elles longeaient surtout les pentes Sud, assez douces, qui se terminent à la vallée de l’Ozerain.

Bientôt ce fut, autour des terrassiers romains de la plaine des Laumes, un tourbillonnement de chevaux qui menaçait de tout engloutir. Tant bien que mal, les Romains se replièrent sur les Castella voisins et sur les camps de Réa et de Flavigny. Les Gaulois se crurent un instant maîtres de la plaine. Ils avaient compté sans la promptitude des réactions de César : il ne fallut pas un quart d’heure aux cavaliers germains pour sauter sur leurs bêtes et accourir sur les lieux.

Une mêlée commença. Voulant appuyer la cavalerie, César fit sortir quelques légions, sans toutefois les engager encore. Surpris, les Gaulois faiblirent et tournèrent bride, pour regagner leurs positions de départ. Mais ils étaient trop nombreux et serrés de trop près. Harcelés par les portes et de plus en plus affolés, ils s’écrasaient aux portes. Bon nombre ne se dégagèrent qu’en abandonnant leurs montures, pour escalader la muraille (8). Vercingétorix perdit encore dans cette échauffourée, massacrés ou démontés, une partie appréciable des cavaliers qu’il avait sauvés de la dernière bataille (9).

La riposte gauloise.

Avec son infanterie — 30.000 à 50.000 hommes (10) — le Chef gaulois pouvait encore tenter la bataille qui forcerait peut-être le blocus commencé. Mais c’était s’exposer à des poursuites sans fin, acharnées, par monts et vallées. Un souvenir de chasseur (11) a pu lui traverser l’esprit : il dut revoir l’image fugitive des grands cerfs blessés, que harcèle une meute de chiens et qui, forcés, s’en vont, après une course folle, tomber aux abois et périr déchirés…

A défaut de combat en terrain dégagé, il pourrait du moins tenir quelques semaines dans son refuge, et attendre les troupes que les ordres de levée en masse, lancés trois ou quatre semaines plus tôt, de Bibracte (12), avaient appelées aux armes. Il fallait jeter à travers la Gaule les survivants de ses cavaliers, avec la mission de presser le plus possible cette mobilisation de tout un peuple.

Le lendemain soir, les rassemblant une dernière fois sur le haut-lieu balayé des vents, Vercingétorix parla à ces hommes massés dans l’ombre : « Amis, dit-il, vous allez retourner dans le pays d’où vous étiez venus à mon appel. De votre hâte, à vous qui partez, dépend le salut de ceux qui restent, vos milliers de frères d’armes. Appelez à notre secours tout ce qui a du cœur et de la vaillance, dans les peuples de Gaulle. L’enjeu, c’est notre indépendance à tous. Nous autres, ici, nous sommes engagés à fond. Nous pouvons tenir trente jours : c’est tout ce que permettent nos approvisionnements.

« Si vous ne revenez pas d’ici là avec l’armée de secours, nous périrons tous. Personnellement, je n’ai rien de bon à attendre de César et de sa prétendue clémence ; ce qu’il me réserve, s’il me prend vivant, ce sont des tortures, une affreuse captivité, et puis la mort. Je compte sur votre affection pour moi. Dans une heure, quand vous aurez recommencé à respirer en liberté, ne m’oubliez pas. Rien d’essentiel n’est compromis et la victoire reste possible. Mais faites vite, très vite. Allez, et que nos dieux vous protègent ! »

Dans la nuit, les avant-postes romains durent débordés sur un point faible par la poussée d’une cavalerie surgie des hautes ombres et qui se hâtait, silencieuse, dans les taillis. Les légionnaires du secteur, surpris, ne purent prendre aucune disposition efficace. Le tour avait été bien joué. Et César, aussitôt prévenu, debout devant sa tente, put entendre, dans l’obscurité calme de cette nuit d’août, une sourde rumeur de galops qui se perdait au loin, l’avertissant que la Gaule aux abois lui réservait l’épreuve prochaine de soubresauts redoutables. Il ne dormit plus jusqu’au matin.

Les travaux de siège des Romains.

Dès l’aube, le proconsul convoqua ses officiers : « Je vous avais donné ordre d’aménager, face à Alésia, une ceinture de retranchements et, pour parer au danger d’une attaque à revers, d’organiser la construction d’une ligne extérieure semblable et parallèle. Pressez ce second travail : il n’est pas moins urgent que l’autre. J’ai dit. »

L’état-major se dispersa. On commença sur le champ les travaux de la ligne extérieur : vingt et un kilomètres de retranchements enveloppant les quinze déjà entrepris.

Pendant des semaines et des semaines, les légionnaires, aidés par les auxiliaires germains, par les troupes venues des pays alliés —- Reims et Langres —– et par une armée d’esclaves, travaillèrent à creuser des fossés et des trous, à dresser des palissades et des tours en bois, et à multiplier les machines sur les ouvrages de défense.

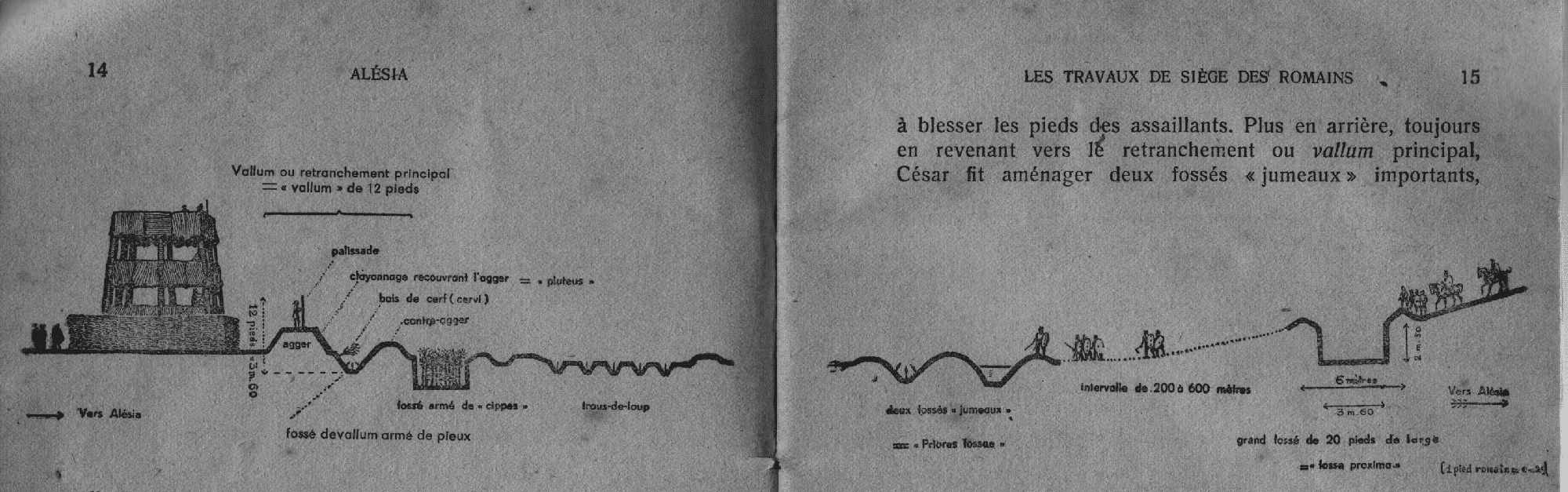

Partout, essentiellement, un vallum, c’est-à-dire une palissade à créneaux, en clayonnage, courant sur un tâlus de terres rapportées que protégeait un fossé. Ce fossé était muni de branches pointues en forme de bois de cerf, destinées à paralyser l’assaillant. De distance en distance, une plate-forme portant baliste ou catapulte, ou bien une tour, armé pour un tir de plus grande portée.

Là où le terrain était en pente, d’accès difficile, on pouvait se contenter d’une ligne et espacer les tours. Aux endroits plats, dans la plaine des Laumes en particulier, on établissait plusieurs lignes avancées, formant un réseau de protection.

César fit creuser assez loin (300 à 600 mètres) en avant un énorme fossé (13) de près de six mètres de large et de deux mètres cinquante de profondeur, qui protégeait les terrassiers contre les attaques massives et les coups de main. En arrière du fossé ( vers l’ouest), un terrain vague de plusieurs centaines de mètres, avec, par endroits, un semis de piquets portant des crochets métalliques destinés à blesser les pieds des assaillants. Plus en arrière, toujours en revenant vers le retranchement ou vallum principal, César fit aménager deux fossés «jumeaux» importants, dont l’un fut rempli d’eau (14), et une zone de trous-de-loup,, ayant la forme d’entonnoirs avec un pieu pointu dressé au fond, le tout dissimulé par des branchages ; plus près encore du retranchement principal, il y eut un fossé dont le fond plat portait, sur cinq rangs, des troncs (15) de jeunes arbres aux branches taillées en pointes acérées, sortes de ronces artificielles : l’équivalent de nos barbelés. Les forêts des monts environnants ne furent pas de trop pour armer ces tranchées de la mort.

Contre les milliers d’équipes de terrassiers qui lui creusaient, vivant, son tombeau, Vercingétorix portait les coups répétés de celui qui ne veut pas mourir : lourdes foulées des fantassins ou raids soudains des voltigeurs, les Gaulois tentèrent vainement de briser l’étreinte monstrueuse. D’une semaine à l’autre, ces attaques faiblissaient. On aurait dit qu’Alésia donnait les signes d’une agonie.

Il s’agissait bien d’une agonie.

Dans la place affamée.

Le stock de vivres s’épuisait. On avait dû, trop rapidement, abattre, faute de pouvoir le nourrir, le gros bétail, les porcs surtout, la richesse du pays. Et la chaleur empêchait de garder des provisions de viande. Restait le blé : moyennant un strict rationnement, on pouvait tenir. Et Vercingétorix y veillait, non sans la rigueur, qui est, chez les chefs, une forme nécessaire du dévouement et de l’intelligence.

Mais comment demander aux hommes sous-alimentés l’effort de combattre ? Et puis il fallait prévoir plusieurs fortes rations pour les journées finales ; et ce fut autant à prélever sur les réserves.

Vercingétorix s’était fixé une date limite après laquelle, si les secours n’avaient point paru, il faudrait prendre de nouvelles dispositions. Ce jour venu, le conseil de guerre se réunit.

Il y eut divergence d’avis. Les petits esprits ne voyaient d’issue que dans une immédiate capitulation : « Se rendre pour se rendre, autant vaut le faire tout de suite… » — « Mourir pour mourir, répliquaient les autres, nous préférons que ce soit en essayant une sortie en masse ! Profitons des moyens dont nous disposons encore. »

Là-dessus, un chef arverne, Critognat, se lève : « Ceux qui ont osé parler de capitulation, dit-il, devraient comprendre qu’ils se sont rendus indignes de siéger ici. Je m’adresse à ceux qui veulent risquer la sortie. Voilà qui est dans nos traditions de vaillance ! Pourtant, à y regarder de près, c’est encore une demi-lâcheté, une folie : c’est un suicide que vous nous proposez là, et un suicide sans résultats, par peur de mourir de faim ! Voyons plus large et plus loin. Nous faire tuer tout de suite, c’est faire le jeu de César, qui aura ainsi les mains libres pour le jour où l’armée de secours arrivera. Elle doit pouvoir compter sur nous, cette armée, comme nous devons compter sur elle. La Gaule est en marche.. Elle approche… N’en doutez pas ; c’est une question de jours. Vous n’avez qu’à regarder les Romains : travailleraient-ils avec l’acharnement que vous leur voyez, nuit et jour, s’ils ne redoutaient pas cette attaque dans leur dos, d’une heure à l’autre ?

« Vous me direz que le tout est de se maintenir en forme d’ici là. D’accord. Eh bien, faisons ce que nos ancêtres ont fait en pareil cas, il y a juste soixante-dix ans, quand les envahisseurs Cimbres et Teutons les assiégeaient. La population civile était avec eux dans leurs places fortes, une population qui consommait sans servir à la défense : ils ont vu dans cette chair fraîche un ravitaillement tout trouvé. Nous avons de meilleurs raisons d’en faire autant. Vous hésitez ? Vous avez tort. Il y a là une preuve éclatante à donner de votre amour pour la Gaule, son indépendance et vos libertés. Quel magnifique exemple pour la postérité ! Reculer devant cette solution, c’est accepter d’avance le sort ignominieux auquel nous voyons réduite la partie de la Gaule soumise aux Romains : elle s’est laissé infliger des lois contraires à son génie, elle vit courbée sous les haches des licteurs, elle ploie sous une tyrannie qui ne lui laisse pas un jour de répit ! »

La sombre énergie de Critognat avait dissipé les idées de capitulation. Son atroce projet, pourtant, ne fut pas retenu. Mais, par comparaison, une solution intermédiaire, dure encore, parut acceptable et fut adoptée : on se contenterait d’expulser toutes les bouches inutiles, ce qui permettrait de prolonger de quelques jours la résistance.

Bouches inutiles.

Le soir même, on vit descendre par le raidillon de la place forte le cortège lamentable des femmes, avec les enfants, les vieillards, les malades. On les dirigea vers les lignes ennemies, où l’on escomptait que leurs larmes, leurs gestes désolés obtiendraient un accueil ou le droit de passage. C’était mal connaître César, l’ennemi dur et retors.

Le Romain vit dans le malheur des expulsés un moyen de faire pression sur les Gaulois et se montra inflexible.

La nuit et le jour suivants, la ligne romaine fut battue par un flot de détresse humaine. Les misérables se traînaient le long des fossés, quelques-uns s’enhardissant à les franchir et s’avançant trempés (16), vers le vallum ; mais ils s’empalaient aux trous-de-loup, se prenaient les pieds aux crochets de métal, se blessaient aux branchages acérés, recevaient des flèches et des pierres des Romains, furieux qu’on abimât leur dispositif de défense, et puis ils refluaient vers Alésia, où les consignes n’étaient pas moins implacables.

Ils ne devaient pas tarder à contempler, en spectateurs, hélas ! privilégiés, les ultimes combats qui donneraient finalement aux plus résistants d’entre eux, sinon au plus grand nombre, la vie sauve dans la servitude.

Les voilà ! Les voilà !

Un ou deux jours plus tard, en effet, il y eut, dans la soirée, grande rumeur du côté Sud. L’armée de secours arrivait. La colonne de tête vint occuper une hauteur. Le mont Mussy ? Sans doute, mais probablement d’abord et surtout la partie Sud (17) et les abords du massif de Flavigny, dont les Romains ne tenaient que le Nord. Toujours est-il que les avant-postes s’établirent à 1.500 mètres de la ligne romaine extérieure.

Au loin en arrière, un nuage de poussière grandissant indiquait à César que l’heure du péril redouté avait sonné. Faute d’avoir pu réduire la garnison par la faim, il allait avoir à livrer une série de batailles sur deux fronts. 36 kilomètres de positions à défendre ! Et l’armée de secours était formidable : 258.000 hommes, dit César, non d’ailleurs sans exagération, venus de tous les points du pays. La Gaule avait décidé de jouer en un seul coup toute sa destinée. Que cette armée innombrable obéit à des chefs habiles, résolus, et les retranchements romains seraient emportés, broyés, comme, en Afrique, les taillis des savanes sont écrasés par la foulée des grands fauves, quand ils se ruent en troupeaux. Hantés par le cauchemar d’une attaque tourbillonnante, les légionnaires dormirent peu cette nuit-là. Fébrilement, ils mirent la dernière main à leurs travaux.

Au matin, la plaine des Laumes, libre du côté Ouest, au de là des tranchées romaines, se couvrit de huit mille cavaliers gaulois. Tant pour les appuyer dans la mêlée que pour faire à l’avance impression sur les Romains, l’infanterie de secours vint occuper une série de hauteurs avoisinantes, — Mussy probablement et peut-être l’actuelle localité de Flavigny. Les Romains eurent le sentiment d’être menacés par les mâchoires de gigantesques tenailles.

Les assiégés, pleinement rassurés d’un seul coup par ce spectacle féerique de la grande armée apparue étincelante dans le soleil levant, se pressent aux points d’où la vue est meilleure, se félicitent, s’embrassent, poussent des clameurs sans fin. Leur moral, qui fléchissait d’heure en heure, était remonté en flèche.

Dans la perspective de la bataille que l’on devinait proche, Vercingétorix commanda : « Ration double ! à distribuer tout de suite. Les terrassiers, au travail ! Vous comblerez les fossés de façon à ménager des passages pour la sortie qu’on fera ce soir. Que tout le monde se tienne prêt pour la bataille finale. »

Les portes de la place s’ouvrirent, laissant passer les terrassiers munis de fagots, de claies, d’outils : déployés en ligne, leurs équipes se mirent à combler par places le grand fossé, premier ouvrage que les troupes d’assaut auraient à franchir. Les Romains, —- distants de plusieurs centaines de mètres, — semblent n’avoir guère tenté de réagir.

Ils étaient pris par d’autres soucis. Et les terrassiers gaulois eux-mêmes levèrent bientôt les yeux, oubliant le travail, pour essayer d’apercevoir ce qui se passait dans la plaine.

La première journée. Nouvelle bataille de cavalerie.

Là-bas, César, posté à mi-pente sur le flanc de la montagne de Flavigny, avait jaugé la cavalerie qui proposait le combat, et avait décidé de l’accepter. Un ordre rapide, et, de leurs cantonnements des bords de l’Oze et de l’Ozerain, en ordre parfait, les escadrons romains s’avancèrent au trot dans le large chemin de circulation qui séparait les deux lignes romaines ; par les passages en chicane, les portes du vallum ouvertes et les ponts mobiles jetés sur les fossés, cette cavalerie franchit le retranchement extérieur et fit irruption dans la plaine. Des deux côtés, les charges succédèrent aux charges ; pendant des heures, ce fut une mêlée violente, sans résultats décisifs. Les Gaulois avaient adopté une tactique qui leur valut certains avantages : derrière les cavaliers, se dissimulaient des archers, dont le tir nourri, aux moments où les chevaux s’écartaient, faisait beaucoup de mal aux Germains.

Des lignes de la plaine, de toutes les hauteurs, les centaines de milliers de soldats des deux camps qui assistaient au carrousel tragique, intervenaient par des clameurs formidables, des cris de joie, des vociférations de fureur… Après quatre ou cinq heures d’infernale chevauchée, le gros des Germains, profitant d’un temps d’arrêt, esquissa un mouvement de recul ; on les vit se regrouper et, en escadrons bien massés, se précipiter en trombe sur leurs adversaires, au centre. Plus faibles en cet endroit, déconcertés, les Gaulois se disloquèrent ; poursuivis sans un moment de répit, ils ne réussirent pas à se reformer et ce fut la débandade jusqu’aux cantonnements. Ils laissaient beaucoup de monde sur le terrain, des archers surtout, qui, vivement rejoints, ne purent échapper au terrible moulinet des sabres germains.

Le cœur serré, Vercingétorix donna ordre aux terrassiers de regagner Alésia. Dans les deux armées gauloises, la première journée s’achevait sur une impression d’échec.

La deuxième journée et l’attaque de nuit.

Chez les Romains, sans trop se réjouir encore, on respirait un peu. Un peu seulement, car on devinait, à l’activité des Gaulois de l’extérieur, les préparatifs d’une attaque de grande envergure.

De fait, leurs quatre généraux, Commios, Vercassivellaunos (Arverne et cousin de Vercingétorix), et les deux Eduens Eporédorix et Viridomaros, avaient tout de suite décidé un assaut par l’infanterie.

Contre les fosés, on prépara des fagots et des claies à jeter en manière de ponts ; contre les hautes palissades de branchages tressés, des échelles pour les atteindre sur leurs talus, et des grappins pour les renverser.

Au soir, tout parut s’endormir. Mais voilà qu’en pleine nuit des hurlements subits réveillèrent l’armée romaine et la garnison d’Alésia. Une immense vague d’assaut déferlait. Elle atteignit les premières défenses romaines de la plaine des Laumes. En quelques minutes, les légionnaires, bien instruits chacun de leur mission, avaient bondi à leurs postes et faisaient face. Mais, tout proches déjà, les frondeurs et les archers gaulois avaient commencé à mitrailler leurs silhouettes, suffisamment repérables, à cette courte distance, dans la demi-clarté lunaire (18). Les hommes de César eurent peine d’abord à riposter à la grêle de pierres et de flèches qui s’abattait sans répit. Mais leurs frondes étaient bonnes aussi, et abondantes leurs réserves de projectiles, soigneusement réparties à l’avance sur tous les emplacements : pierraille, lourds épieux, traits légers, tout volait dans un sifflement aigre.

Sur des kilomètres de la première ligne s’allongea un de ces affreux combats de nuit comme en ont connu toutes les guerres de tranchées. L’élan gaulois fut irrésistible : échelles et grappins faisaient merveille, et, selon les endroits, une, deux, trois séries d’ouvrages avancés cédèrent. Mais aux hourras se mêlaient maintenant des bruits sourds de corps qui tombaient, et des hurlements de douleur : les assaillants avaient atteint la zone des pièges. Leur marche dans la nuit les exposait aux crochets à ras terre, qui leur déchiraient les pieds ; certains glissaient dans les trous ; d’autres s’effondraient à travers les branchages qui recouvraient les pointes de pieux cachés, et s’y empalaient. Et puis, ils étaient maintenant à quelques dizaines de mètres du retranchement principal, beaucoup mieux défendu grâce à ses tours et à des effectifs plus nombreux. De chaque créneau partaient à tout instant des salves rasantes fort meurtrières ; et les machines placés dans les tours ajoutaient le tir plongeant des projectiles lourds et le tir oblique des gros traits qui, perçant l’homme avec son bouclier, le clouaient au sol.

Les rangs éclaircis des masses d’assaut vacillaient. Effrayés par ce mitraillage croissant, affolés par les pièges qui faisaient l’effet de molosses invisibles, tapis dans le sol et leur sautant aux jarrets, les hommes manquaient de guides capables de les orienter dans ce labyrinthe de retranchements inconnus ; ils redoutaient aussi, sur leur droite, une contre-attaque, qui pouvait d’un moment à l’autre partir des cantonnements romains de Flavigny. Bref, les Gaulois refluèrent en désordre, comme le jour commençait à poindre. Par bonheur, les légionnaires des retranchements ne les poursuivirent pas et ceux de Flavigny ne déclenchèrent aucune diversion.

Sur la ligne intérieure de retranchements, César n’avait guère eu moins d’émotions. Dès la clameur qui l’avertissait de l’attaque amie, Vercingétorix avait lancé ses colonnes. Sur tous les points où, la veille, les terrassiers avaient travaillé à combler le grand fossé, elles foncèrent. Malheureusement, pour des raisons que César ne dit pas, passionnés sans doute par le combat de cavalerie, ou bien à cause de résistances rencontrés, ces hommes n’avaient pas achevé leur travail ; ils n’avaient pas poussé jusqu’aux fossés «jumeaux» : là aucun passage n’était aménagé. Comme on voulait garder intact le matériel portatif destiné au franchissement des derniers obstacles et à l’assaut du retranchement principal, il fallut faire appel aux terrassiers ; d’où un sérieux retard. Ajoutez le désarroi provoqué par ce contretemps, les reproches, les fureurs. Et puis les mouvements se font lentement, la nuit, comme les travaux. Tant et si bien que l’on était seulement en train de franchir les fossés «jumeaux» quand on reçu l’ordre d’en rester là et de regagner la place : Vercingétorix venait de se rendre compte que l’offensive extérieure s’arrêtait. Comme il n’était pas question d’essayer une attaque isolée, on n’avait plus qu’à ajourner l’opération. Aussi bien, celle que l’on suspendait avait servi d’exercice d’entraînement, somme toute réussi puisque les Romains n’avaient pu l’empêcher ; et, la prochaine fois, les deux fossés, maintenant aménagés pour le franchissement, ne seraient plus un obstacle.

Troisième journée et nuit de manœuvres.

Faute d’avoir imaginé de bonnes communications optiques et de connaître l’utilisation des pigeons voyageurs, les deux armées gauloises, absolument coupées, n’avaient pu coordonner leurs mouvements. Les Romains devaient aussi leur salut à la légèreté qui avait jeté les Gaulois de l’extérieur, la nuit, sur des positions mal reconnues, et justement dans le secteur le mieux fortifié. Apparemment plus accessible, la plaine les avait attirés. Ils y avaient inutilement englouti des heures et des forces précieuses.

Au conseil de guerre qui suivit, un conseil restreint, les quatre grands chefs de l’armée de secours ne voulurent considérer leurs torts que pour les réparer. S’étant informés, ils apprirent des gens du pays que les positions romaines du mont Réa, établies à contre-pente, constituaient un point faible de la ligne. « Les Quatre » décident alors une manœuvre hardie d’enveloppement par surprise et mettent au point leur plan dans un secret absolu. Il faut 60.000 hommes ; on les choisit parmi l’élite des peuplades les plus guerrières. Les Arvernes fournissent le contingent principal.

L’Arverne Vercassivellaunos prend le commandement de cette armée et quitte les cantonnements sitôt la nuit tombée. Un vaste mouvement tournant l’amène avant le lever du jour au Nord du Mont Réa derrière les hauteurs de Ménétreux. Là, sans être vus ni entendus des guetteurs que César ne pouvait manquer de maintenir sur le sommet du Réa (19), nos 60.000 guerriers attendirent en se reposant qu’il fût midi, l’heure convenue pour l’attaque. Cette fois, on entendait se battre à la gauloise, en pleine lumière.

Le dernier jour d’Alésia.

Quand le soleil approcha du zénith, la cavalerie de l’armée de secours se déploya dans la plaine des Laumes, et ses fantassins apparurent à quelque distance des positions romaines. César crut à une attaque de ce côté et s’y prépara.

On vit alors dévaler le long des hauteurs du Réa un flot d’hommes bondissant sous le soleil. Droit devant eux ou obliquant en éventail vers la plaine de Grésigny et vers celle des Laumes, les 60.000 Gaulois de Vercassivellaunos exercèrent bientôt une violente poussée le long et sur les deux côtés de la position romaine du Mont Réa. Le secteur attaqué était tenu par deux légions — huit à dix mile hommes — sous les ordres des légats –ou colonels) Réginus et Rébilus.

De bout à la pointe de la citadelle, le regard fouillant l’horizon, Vercingétorix eut vite réalisé la situation. L’ampleur du mouvement annonçait la bataille décisive. Une sonnerie de trompettes, et toutes les forces disponibles de la garnison se précipitent hors d’Alésia, franchissent d’un seul élan la grande tranchée et les deux fossés «jumeaux», et se dispersent, un peu ralenties, dans la zone des trous-de-loup : comme on les a vu creuser et que la manœuvre se déroule au grand jour, ces obstacles ne font de mal qu’aux distraits. Les difficultés commencent aux abords du retranchement proprement dit, le vallum principal.

Les Romains, cette fois, sont attaqués de face et dans le dos. Ce qui les impressionne le plus, sur chacune de leurs deux lignes, ce sont les cris qui montent derrière eux, parce qu’ils se demandent à tout moment si le retranchement défendu par les camarades, là-bas, n’a pas cédé sur quelque point, livrant passage à la ruée ennemie.

« Des deux côtés, on sent la solennelle gravité de l’heure, écrit César, et qu’elle exige les suprêmes efforts. Les Gaulois se rendent compte que, s’ils ne réussissent pas à percer les lignes, ils ont perdu leur dernière chance. Les Romains réalisent que, s’ils parviennent à tenir bon quelques heures, ils touchent au terme de leurs épreuves. »

Succès gaulois au Mont Réa.

Au bas du Mont Réa, les légionnaires sont en situation critique. Complètement surpris par l’attaque, placés à contre-pente en plusieurs points, ils perdent position sur position. Instruits par l’expérience de l’avant-veille, les Gaulois qui se méfient des pièges, ont assez vite fait de les repérer et de les combler.

Leurs troupes de choc, bien disciplinées, se massent, en formant au premier rang et au-dessus des têtes une carapace de boucliers où les Romains reconnaissent une imitation, trop réussie, de leur «tortue» ; pendant qu’elles progressent, frondeurs et archers gaulois neutralisent la défense par un tir ajusté sur les créneaux. Les fagots et la terre qu’on apporte dans les paniers facilitent le franchissement des fossés.

Du côté romain, l’approvisionnement en projectiles s’avère insuffisant. Et puis les assaillants, avec l’avantage du nombre, disposent de renforts et se remplacent. Constamment en ligne, les légionnaires s’épuisent.

De son poste sur la pente Nord-Ouest de Flavigny, César domine le champ de bataille. La ligne des retranchements intérieurs reste solide, malgré les efforts de Vercingétorix. Ses assurances de ce côté permettraient à César de porter secours librement au Mont Réa sans la menace que fait peser l’énorme armée gauloise non engagée encore : la masse principale occupe le plateau de Flavigny, le sud de la plaine des Laumes, les pentes du Mont Mussy, à deux kilomètres à peine… Etrangement inerte, cette masse ! Il serait si naturel qu’elle se lance pour une attaque en couronne, qui fixerait toute l’armée romaine dans une défense essoufflante et finirait par la submerger.

Au bout d’un long moment, comme aucun mouvement ne se dessine, César décide de risquer. Il pare au plus pressé. Aux légats Réginus et Rébilus il envoie six cohortes ( à peu près 3.000 hommes) avec son meilleur général, Labiénus : « Je vous donne le commandement là-bas, lui dit-il. Si vous ne pouvez tenir comme cela, prenez dans les secteurs voisins les unités disponibles et faites une sortie de manière à contre-attaquer vos assaillants. »

Vercingétorix attaque furieusement d’abord au centre, puis au Sud.

Tout en s’expliquant, César était descendu. Il allait maintenant le long du retranchement principal fortement secoué par Vercingétorix. Les légionnaires, sur ce front, avaient surtout à mitrailler les Gaulois occupés à franchir la zone des trous-de-loup et le fossé armé de troncs aux branches appointées. Par endroit, ils avaient atteint le fossé du retranchement et attaquaient la palissade : on se battait même à l’arme blanche.

Les Gaulois faisaient preuve d’un incroyable mépris de la mort. Fauchée la première vague d’assaut, une seconde s’élançait à travers les cadavres, et, tombée à son tour, une autre lui succédait. César et ses légionnaires s’impressionnaient d’une si folle audace et de voir que Vercingétorix obtenait de ses hommes pareil esprit de sacrifice. C’est que le courage des Romains était plus sobre, et César les avait habitués à le montrer sans le prodiguer. Aucun général ne fut plus que lui ménager de la vie de ses soldats. Il a dit à quoi tenait cette sorte d’insouciance des Gaulois devant la mort : à la fougue naturelle de leur tempérament, plus capable, du reste, d’impétuosité momentanée que de persévérance dans l’effort, et puis à leurs croyances religieuses, qui leur permettaient de braver la mort impunément, dans l’assurance que leur âme passerait dans un autre corps (20). Personnellement sceptique en matière de religion, le proconsul s’étonnait d’autant plus de constater chez ses adversaires une foi assurée à ce point.

César allait d’un groupe à l’autre, réglant lui-même le tir ou manœuvrant une pièce, disant le mot personnel de réconfort, élevant les hommes au-dessus de leur fatigue : « Encore une heure d’effort ! Il y va de tous les résultats acquis depuis sept ans. C’est le sort de l’armée entière qui se joue en ce moment… »

Dans ce secteur, il y avait à peu près deux légions, pour tenir tête à toute la garnison d’Alésia. Mais César et deux légions, cela faisait bien six légions.

Sentant un raidissement de la défense et inquiété par les échecs subis là où ses hommes avaient pu aborder le retranchement même, Vercingétorix ne s’entête pas et décide de porter le gros de ses troupes loin de là, contre une position à flanc de colline — sans doute quelque part sur les pentes de Flavigny.

On se représente le jeune chef à la haute taille jamais courbée, calme sous les rafales de flèches, de traits, de pierres, communiquant sa foi, sa fougue, à des troupes disciplinées. Car il fallait qu’elles le fussent, et singulièrement confiantes à son égard, pour rester ainsi mobiles à ses ordres, capables, sur un mot de lui, de stopper une attaque sans perdre leur élan, et d’entreprendre un assaut difficile contre une position toute neuve, sans douter du succès. Dans le soleil qui penchait déjà, talonné par le temps, Vercingétorix lançait : « Les camarades là-bas sont en train de percer. A notre tour et c’est la victoire ! Cette fois nous les aurons. Nous touchons au but. La Gaule est libérée. Mais pressons, pressons…»

Dans l’urgence d’agir avant que les Romains aient pu parer la manœuvre, Vercingétorix donnait des ordres précis aux unités en retraite, à mesure qu’elles passaient devant lui, et les hommes se regroupaient en marchant.

Parvenus devant les ouvrages à attaquer, les Gaulois ont la surprise de les trouver peu fortifiés et mal défendus. Archers et frondeurs, avec méthode, désorganisent la défense par une grêle continue de projectiles ; les spécialistes comblent le fossé, les lames de leurs faux entaillent la palissade, leurs grappins la renversent par places, découvrant les légionnaires. Dans les brèches, les troupes de choc s’engouffrent.

Vercingétorix avait bien choisi son objectif et son moment. Trop peu nombreux en cet endroit, que César avait dégarni pour alimenter la bataille, les Romains reculent. Coup sur coup, César envoie des renforts sous les ordres de Brutus d’abord, de Fabius ensuite. Il intervient personnellement. Pour faire la part du feu, il ordonne un repli sur les positions transversales de sécurité (21), barrant la grande route de circulation entre les deux lignes de retranchements. La vague d’assaut, épuisée par son premier effort, hésite et s’arrête. La voie d’eau était momentanément aveuglée. Rassuré, César éperonne son cheval et regagne son poste de commandement, sur la pente Sud-Ouest de Flavigny. Vercingétorix, infatiguable, entreprend une nouvelle poussée.

Sur le secteur du Mont Réa, déroute de Vercassivellaunos.

Pendant ce temps, le combat livré par Vercassivellaunos subissait de graves fluctuations.

Nous avons vu que, devant l’inaction persistante du gros de l’armée de secours, César, jouant le tout pour le tout, avait résolu d’engager ses dernières réserves sur le secteur du Mont Réa.

Labiénus, conformément aux ordres, prélève toutes les cohortes disponibles dans les parties tranquilles des fronts Nord-Est et Est (du côté des Monts Bussy et Pennevel) et il met César au courant de sa situation, qui est fort sérieuse. Le long de l’enceinte extérieure, depuis la plaine des Laumes jusqu’à celle de Grésigny, l’armée gauloise, dont le pivot reste sur les pentes du Mont Réa, ne cesse pas de gagner du terrain ; quelques unités ont percé l’enceinte et commence à se répandre sur la voie centrale de circulation. Labiénus se prépare à tenter la sortie et le mouvement tournant convenus.

Vercingétorix sent qu’il est presque maître de la situation. Mais, dans sa joie, il a oublié de prévoir un corps de réserve chargé de parer aux contre-attaques éventuelles de flan et de dos. Or César à justement envoyé à la cavalerie de Gresigny l’ordre d’intervenir : elle doit prendre les Gaulois à revers et de côté. Comme elle s’ébranle, César dévale ostensiblement la pente de Flavigny, emmenant 1.500 à 2.000 hommes et toute la cavalerie qu’il a dans ce secteur.

Avec son ample manteau écarlate, flottant aux feux d’un soleil maintenant tout à fait oblique et qui lui fait une ombre démesurément grande, César domine quelques instants, avant de s’y enfoncer, la nappe de poussière qui couvre la plaine des Laumes. Ce point rouge en mouvement attire les regards. De son poste de commandement, au flanc du Mont Réa, Vercassivellaunos l’a aperçu et s’inquiète. Gagnera-t-il de vitesse ce dernier renfort ? Il faut à l’infanterie de César près d’une demi-heure pour arriver, et c’est beaucoup, c’est même assez pour décider de la partie. Vercassivellaunos relance son monde de plus belle, les muscles raidis dans un prodigieux effort.

Au même instant, Labiénus, en face, déclenchait son mouvement. Et c’est le choc furieux de la contre-attaque et de l’attaque se heurtant l’une à l’autre. On se trouve si vite tout près les uns des autres que les légionnaires renoncent à lancer le javelot (22) et engagent directement le combat à l’épée.

Des deux côtés, les hommes ont bondi avec des hurlements. Partout, dans la plaine et sur les monts, d’immenses clameurs répondent, que répercutent les échos.

— Soudain une hésitation, puis une panique se propagent de l’arrière à l’avant, parmi les assaillants : appuyés par quelques unités d’infanterie, les cavaliers germains de Grésigny et les cavaliers que César amenait, — ceux-ci faisant irruption hors des positions extérieures de la plaine des Laumes, ceux-là prenant par la vallée de Gresigny ou contournant les pentes du Mont Réa, douces en ces parages, — ont fait leur soudaine apparition sur les flancs de Vercassivellaunos ; les fantassins, qui ont plus facilement gravi le Mont Réa, l’attaquent peu après dans le dos. Les Gaulois vacillent. Leurs nerfs lâchent un instant, et cette faiblesse les perd. Sauve-qui-peut ! Mais, presque partout, les éternels cavaliers germains barrent la retraite, enserrant comme entre deux pinces vigoureuses l’énorme masse humaine. Avec frénésie, ils tourbillonnent et fauchent dans cette armée devenue troupeau. Toujours assaillis de face et peu à peu enveloppés par l’infanterie de Labiénus et de César, un bon nombre de Gaulois périssent ou sont capturés. Des milliers et des milliers pourtant parviennent à échapper, mais bien peu sans blessures. On signale un grand chef gaulois tué : Sédullos, venu du Limousin. Vercassivellaunos est fait prisonnier. Le total des drapeaux que les Romains ont pris se monte à 74. Près de deux mille ans plus tard, les fouilles de Napoléon III retrouveront des tonnes d’ossements d’hommes et de chevaux, quantité d’armes et des monnaies gauloises de plus de vingt peuplades (23).

Vercingétorix bat en retraite.

Du haut d’Alésia, on a tout vu, tout compris. Aussitôt prévenu, Vercingétorix s’incline devant son destin. Il se refuse à faire couler une minute de plus le sang gaulois : aucun succès local ne saurait compenser une pareille déroute. Si encore le reste de l’armée de secours se décidait à une suprême attaque… Vercingétorix regarde ; elle vient de s’ébranler, mais… pour fuir, d’une fuite désordonnée, qui emporte les dernières espérances de la Gaule. Le grand chef fait sonner la retraite et ses troupes se replient vers la place, n’abandonnant pas un blessé, pas une arme : Vercingétorix a voulu que, parmi cette débâcle, sa retraite à lui eût de la dignité et comme un air de victoire.

A bout de forces, les légionnaires n’étaient pas en état de poursuivre utilement ni la garnison en retraite ni l’armée de secours en fuite. César dut se contenter de lancer, sur le tard, sa cavalerie, qui rejoignit les colonnes gauloises et malmena durement leur arrière-garde dans un combat de nuit.

L’inexplicable inaction des réserves gauloises.

Comment les unités de secours en réserve — environ 200.000 hommes selon César —- étaient-elles restées tout le jour l’arme au pied ? Si les sentiments patriotiques de l’Atrébate Commios ne peuvent être mis en doute, les deux autres grands chefs, Eporédorix et Viridomaros, sont suspects. Ces deux Eduens n’étaient passés à la cause de l’indépendance que trois mois plus tôt à peine (24) après des années de fidélité à César. Et leur peuple avait eu pour le proconsul des complaisances regrettables, poussées jusqu’à la collaboration militaire inclusivement. Il parait cependant inadmissible que ces chefs soient venus à Alésia avec l’intention positive de trahir Vercingétorix et Vercassivellaunos.

Ont-ils envisagé que cette journée ne serait pas la dernière et qu’il fallait garder leurs forces disponibles pour les combats décisifs du lendemain ? Ou, au contraire, ont-ils cru à l’issue heureuse des combats en cours, certaine à leurs yeux sans leur intervention, et se réservaient-ils pour un rôle plus facile, une poursuite ou la curée finale ? Ne surent-ils pas se tenir en liaison avec Vercassivellaunos et répondre à temps à une demande de secours ? Furent-ils, comme lui, surpris par l’intervention de la cavalerie germaine et le subit renversement de la situation (25), et, perdant la tête, ne comprirent-ils pas que, la première bataille perdue, il était encore temps d’en gagner une seconde ? Toujours est-il qu’il y eut de leur part, sinon trahison, du moins négligence des plus graves et lourde faute de commandement. Leur inertie ne trouve un peu d’excuse que dans leur ineptie.

La capitulation.

Dans Alésia, le lendemain, Vercingétorix convoque l’assemblée. « Je n’avais pas entrepris la guerre, dit-il, pour des avantages personnels de puissance ou de gloire. Je voulais servir avec vous la cause de la liberté, de l’indépendance nationale. Nous avons échoué. Il reste à nous incliner devant la mauvaise fortune. Pour ma part, je peux servir encore et je me mets à votre disposition : si vous croyez que ma mort peut vous mettre à couvert des vengeances de César, sacrifiez-moi. Si vous préférez le gagner en me livrant vivant à lui, faites-le. »

Les chefs gaulois, épuisés de fatigue et surtout déprimés par le malheur, saisirent mal la grandeur de ce geste. Dans leur désir de sauver ce que César voudrait bien épargner de leurs libertés et de leurs biens, à tout le moins leurs vies, ils acceptent la seconde proposition de Vercingétorix et dépêchent au camp romain un groupe de parlementaires. La délégation revient moins d’une heure après : César voulait les armes et les chefs, tous et tout de suite.

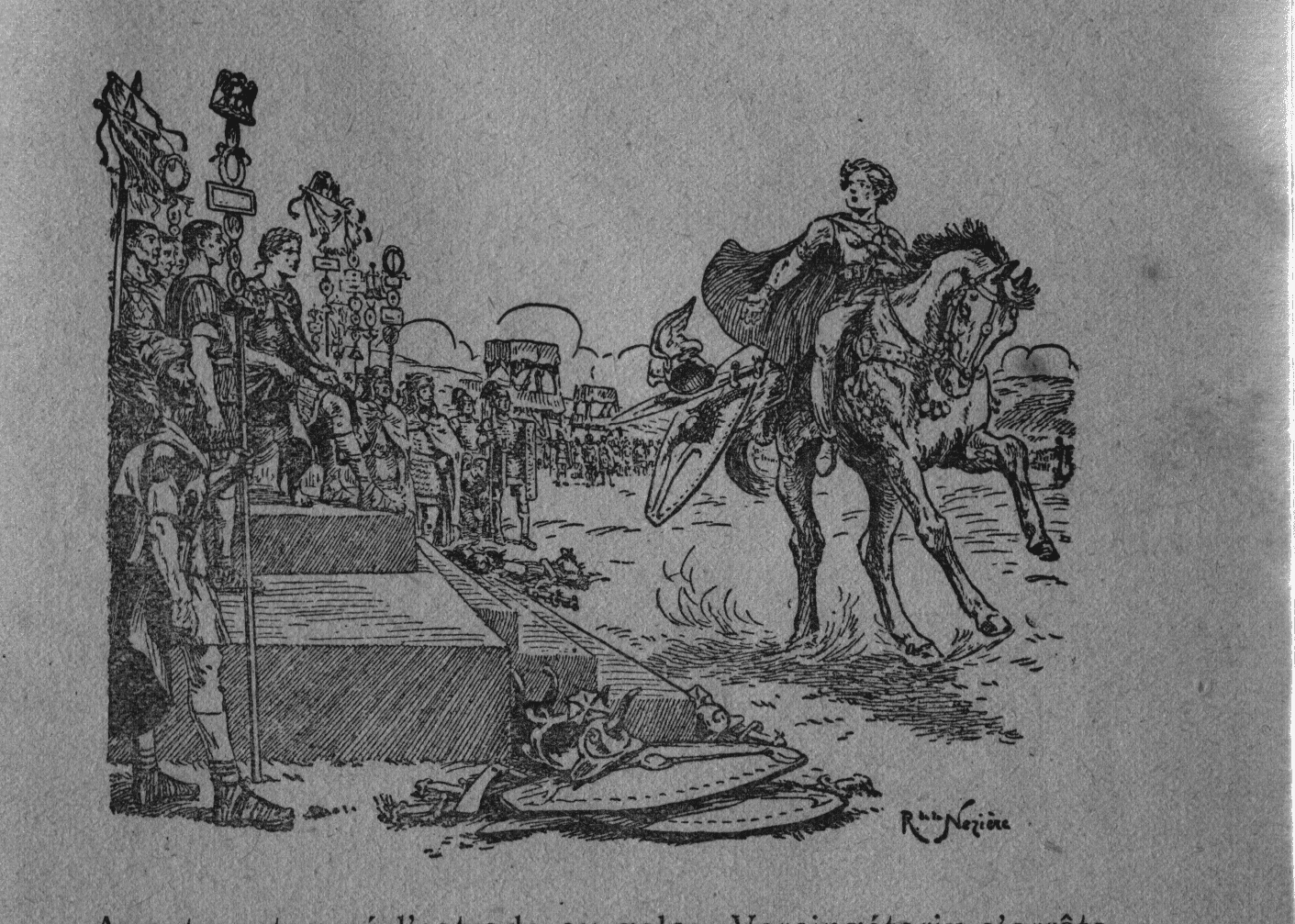

Dans le bas des pentes de Flavigny, sur le large terre-plein entre les lignes, des légionnaires en fête dressaient une sorte d’estrade, où les aigles romaines et les drapeaux faisaient, dans les feux du soleil, un rutilement triomphal. Le vainqueur y prit place, sur un siège de campagne, le manteau de pourpre aux épaules, sans casque, ses officiers et ses gardes du corps à ses côtés, et la foule des légionnaires se pressant dans les abords.

Descendu par le raidillon, Vercingétorix reprit, sur les fossés, les passages où s’étaient précipitées les charges superbes de la veille. Longuement, il salua les corps innombrables étendus partout, et il aborda le Vallum. On le lui ouvrit, en élargissant une brèche. Alors l’Arverne fit franchir le fossé à son cheval, d’un coup de reins, et se lança sur le terre-plein.

Il avait ses armes de parade, la cuirasse grecque moulée à son corps, le haut casque aux ailes de bronze brillantes, les jambières, l’épée longue à la poignée ouvragée. Son manteau mettait là-dessus une tache mobile écarlate, impressionnante.

Ayant contourné l’estrade au galop, Vercingétorix s’arrêta devant César et resta immobile, quelques instants, à le fixer.

Superbe avec sa grande taille et la bête magnifique qu’il montait, Vercingétorix parut une dernière fois égaler son adversaire. Lentement, entendant livrer d’un geste volontaire les armes qu’il s’était promis de ne jamais se laisser arracher, celui qui avait été le chef unique et le roi des Gaules, songea que leur unité d’un jour était maintenant brisée, et il jeta une à une les pièces de son armure. Elles eurent sur le sol des sonorités auxquelles pas un bruit ne se mêla. Alors, désarmé, Vercingétorix descendit de cheval et s’offrit aux chaînes.

Fit-il vers César le geste du suppliant qui sollicite sa grâce ? Ou, pensant à ses dieux, prit-il l’attitude du chef malheureux qui se présente en victime pour le salut d’un peuple ? En tout cas, la grandeur de cette scène fit sur les assistants une vive impression. César fut peut-être le seul à ne pas comprendre la haute beauté morale.

Il perdit patiente, nous disent les historiens, et, sa rage éclata dans le silence où tous s’étaient immobilisés. Il lança des paroles brutales, mesquines, à l’homme extraordinaire qui avait tenu en échec sa destinée, et donna ordre qu’on lui passât des fers aux mains et aux chevilles. Vercingétorix ne répondit pas, et ce silence fut sa suprême victoire sur César.

La douloureuse grandeur de Vercingétorix.

Réduit à la condition humiliante des prisonniers, traité à la façon romaine, qui n’était pas tendre pour les vaincus, Vercingétorix fut traîné jusqu’à Rome par les chemins de son pays. Lorsque, six ans plus tard, César défila dans la ville et monta au Capitole en triomphateur, avec l’habituel cortège des prisonniers de guerre, le peuple de Rome, au passage du groupe gaulois, eut des regards curieux pour un homme de haute taille, beau, jeune encore, mais prématurément blanchi et très pâle ; son regard lointain, son attitude noble et simple, sous les liens disaient l’homme racé, la victime consciemment sacrifiée, qui domine son malheur. Une heure plus tard, dans l’obscurité d’un souterrain, on le mettait à mort. Deux ou trois râles, un peu de sang sur les lèvres, deux grands yeux bleus désorbités par la strangulation… Ce fut tout.

Cette tragédie se passait dans la prison Mamertime, une prison célèbre, qui avait vu la mort de plus d’un roi et où le premier Pape chrétien devait, un siècle plus tard, apporter la consécration d’un martyre supérieur.

Vercingétorix, dont l’adolescence avait pu être formée aux lettres grecques, s’était peut-être rappelé, en ses heures de solitude, une très belle page de Démosthène, le promoteur malheureux de la résistance d’Athènes à la domination étrangère trois cents ans plus tôt. Là où Démosthène évoquait les héros grecs, Vercingétorix songeait à ses frères d’armes : ceux-ci comme ceux-là avaient donné leur vie dans une juste guerre. Peu importait le résultat. Vaincus, la défaite n’ôtait rien à la haute valeur morale de leur tentative, pas plus que le succès ne lavait les vainqueurs des hontes que charriait leur injuste agression.

Voici cette page (26) de l’illustre chef grec :

« Si, à l’époque où nous avons entrepris la guerre, l’issue fatale nous en avait été, d’avance, dévoilée, notre Patrie n’aurait pas dû adopter une autre ligne de conduite, dès là qu’elle voulait tenir compte de son honneur, de ses aïeux et de sa postérité. Aujourd’hui on voit qu’elle a échoué, ce qui est le sort de tous les hommes quand la Divinité le veut. Mais si alors elle avait cédé sans combattre, personne n’aurait eu assez de mépris pour les partisans de cette soumission.

« Jamais dans le passé notre Patrie n’a préféré la sécurité dans la honte aux risques encourus pour l’honneur. Jamais personne en aucun temps n’a pu faire accepter à notre Patrie l’idée de se mettre du côté du plus fort, pour s’assurer la tranquillité dans la servitude. Nos ancêtres n’auraient pas suivi un chef qui eût voulu les acheminer à un honteux esclavage. Car chacun d’eux avait conscience d’être né à la vie pour le bien du pays ; et, qui se sait né pour son pays, voudra mourir plutôt que de le voir esclave. Il n’est pas possible que nos soldats tombés dans les batailles aient eu tort en exposant leur vie pour les libertés et le salut de tous. Ce qui était le devoir des hommes de cœur, c’est cela qu’ils ont accompli, tous. Quant à leur destinée personnelle, chacun a eu celle que la Divinité lui réservait. »

Conclusion.

Aujourd’hui que deux millénaires ont atténué les susceptibilités des peuples et imposé de sereines vues d’ensemble, il peut être permis même à des Français, d’estimer que César, à son insu, frayait les voies, par sa victoire, à une civilisation méditerranéenne et chrétienne, bienfaisante à la Gaule, et qu’un triomphe de Vercingétorix en aurait, dans une mesure, ajourné l’avènement.

Ce qui est certain en tout cas, c’est que César, n’ayant eu souci que de son ambition, périt avec elle sans jamais éveiller l’amour. Vercingétorix, l’homme prestigieux qui, l’espace de trois saisons, sut opérer et soutenir le difficile rassemblement de toutes les forces du territoire et lui donner le sentiment d’être une patrie, le grand chef qui anima, sur place, la première résistance de notre peuple à ses envahisseurs, atteignit d’un seul coup à la splendeur morale que confère le don total de soi à une cause juste.

Et s’il fut malheureux dans son effort, le pur sacrifice qu’il offrit de lui-même au profit des autres lui a valu, devant l’histoire, une grandeur, une auréole douloureuse, un droit à la vénération qui l’égalent aux plus illustres enfants de notre sol et le placent à la tête de leur solennelle lignée.

Concernant les annotations entre parenthèses (1-2-3-4-5-6, etc…) reportez-vous à la dernière page de la pagination de ce long article ou dupliquez-là pour plus de facilité de lecture.

(1) A 60 kilomètres de Dijon en allant vers Paris, sur la grande ligne du chemin de fer, et à trois quart d’heurs à pied de la gare. Les Laumes Alésia. C’est un site magnifique, très accessible et fort peu connu.

La thèse de M. Colomb, qui voit l’Alésia de César à Alaise (près de Salins, Doubs), n’a pour elle que des arguments de surface : accord — soutenable — entre le site et le texte. Mais cet accord n’existe pas moins dans le cas d’Alise ; et surtout la thèse de M. Colomb ne serait admissible qu’à la condition de méconnaître les autres arguments, tirés de la toponymie, de l’épigraphie, des fouilles (fossés de César retrouvés, armes et monnaies gauloises et romaines datées ) : or l’ensemble de ces arguments est décisif en faveur d’Alise-Sainte-Reine.

Il est impossible d’entrer ici dans le détail des preuves. On en trouvera un excellent exposé dans le Dictionnaire d’archéologie, à l’article « Mont Auxois», t. Xl, 2e Partie, 1934, pp. 2.412-2.451, et dans le manuel d’archéologie préhistorique, de J. DÉCHELETTE, t.V, 1er partie, travaux militaires, par Albert GRENIER, 1931, pp. 206-225, et t. IV, Second âge du fer, pp. 436-471. Brèves indications dans JULLIAN, Histoire de la Gaule, t. III, pp. 495-496.

Les fouilles de Napoléon III ont retrouvé, sous la couche arable, l’ensemble des deux lignes de contrevallation et de circonvallation et les bases très nettes de travaux spéciaux (trous-de-loup, fossés jumeaux, grand fossé de vingt pieds… (voir notes 13 et 14) indiqués par César. Un Alaisien convaincu, le capitaine Bial, a vainement tenté (Lettre à Delacroix, 1861) une critique des premières découvertes, et ne l’a pas renouvelé tant elles s’imposaient. On a plusieurs fois, dans la suite, repris et contrôlé ces fouilles, entre autre en juin 1949, et chacun a pu les voir. Les armes et les 619 monnaies (487 gauloises et 132 romaines, toutes contemporaines ou antérieures de peu aux événements) sont exposées au Musée de Saint-Germain-en-Laye. (Sur les monnaies gauloises voir le Traité des monnaies gauloises de A. Blanchet, t. II, p. 495, et son Manuel de numismatique français, t. I, p. 12 ch. V.)

Pas un historien, pas un archéologue, pas un spécialiste des armes, des monnaies ou de la toponymie, n’a jamais contesté les conclusions obtenues par les fouilles de Napoléon III.

« Le problème longuement et passionnément discuté est aujourd’hui résolu. Parler encore de l’énigme d’Alésia est un anachronisme », conclut M. A Grenier ( Manuel d’archéologie préhistorique, t. V, 1re partie, Travaux militaires, Picard, 1931, p. 206).

A propos des armes, J. Déchelette dit ceci : « Nous avons maintenant la certitude que les épées gauloises retrouvées dans les fossés d’Alise appartiennent bien au temps de Vercingétorix. » (Manuel, t. IV. Second âge du fer, 1927, p. 468).

Dans son Histoire de la Franche-Comté, Paris (Presses Universitaires, 1947, p. 10) M. E. Préclin, doyens de la faculté des lettres de Besançon, affirme l’identification d’Alise avec Alésia, et ajoute : « Les hypothèses qui localisent Alésia à Yzernore (Ain) ou à Alaise (Doubs) témoignent d’un indiscutable patriotisme local, mais ne tiennent pas compte des faits. »

On trouve la même fermeté de vues chez tous les savants sérieux : Rice Holmes, Jullian, Constans, L. Laurand, Carcopino, Toutain, Grenier, F. Lot, Walter etc…

M. Colomb avait conscience de sa situation paradoxale : « Notre prétention d’avoir raison contre presque tous les historiens du monde officiel, dit-il, est tellement exorbitante qu’on me pardonnera de donner en appendice quelques-unes des raisons sur lesquelles nous avons assis notre conviction. » (Vercingétorix, p. 229)

En fait, M. Colomb n’a pour lui aucun historien, mais seulement un autodidacte, M. Xavier Guichard, dont l’ouvrage Eleusis-Alésia (Paillard, éd., Abbeville, 1936) a rencontré auprès des gens compétents des critiques extrêmement sévères et sans appel. (Voir dans Annales de Bourgogne, 1937, pp. 225-226, la recension par M. Paul Lebel, id., pp. 139-145, recension par M. Thévenot.)

En fait de fouilles, de fossés, d’armes, de monnaies, Alaise n’a rien à produire. Je ne parle pas des «tombelles» (= tombes préhistoriques), qui sont bien antérieures à l’époque de Vercingétorix et dont on ne peut tirer aucun argument pour situer Alésia. (Voir Déchelette, Manuel d’archéologie préhistorique. T. II, passim.)

Les « quelques raisons » que M. Colomb avance « en appendice » de son Vercingétorix ( Fayard, éd., pp. 278-282) sont de leur côté sans valeur probante. On constatera sur l’ensemble de ce livre la recension pertinente et catégorique de M. Thévenot dans Annales de Bourgogne, 1947, p. 287. M.Colomb a promis un gros livre : La bataille d’Alésia. Nous l’attendons.

Il est regrettable que, au printemps de 1949, à l’occasion du bimillénaire de Vercingétorix et d’Alésia, ait été soulevée, à l’Assemblée Nationale et dans la presse, la question de l’emplacement d’Alésia : le public a pu croire, de ce fait, que se posait encore un problème définitivement résolu depuis près d’un siècle.

(2) L’historien Camille Jullian, s’appuyant sur Plutarque, n’hésite pas à dire : « Ce n’est point évaluer trop haut le chiffre des morts ( pour l’ensemble de la guerre), que de le porter à un million. La guerre des Gaules fut un massacre continu… Le chiffre des prisonniers, lui aussi, a pu atteindre un million » ( Histoire de la Gaule, t. III, pp. 566-567). Même s’il faut réduire — peut-être de moitié — les chiffres, pour obtenir une approximation plus exact, ils restent considérables.

(3) Au total, la Gaule, limitée par le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée et l’Océan, comprenait une centaine de peuplades ; la population était de l’ordre de 15 à 25 millions d’habitants ; la superficie était de 639 000 km2. ( Albert GRENIER, Les Gaulois, Payot, 1945, p. 229 ; Ferdinand Lot, La Gaule, Fayard, 1947, pp. 65 et 69.)

(4) Le nom de Vercingétorix signifiait : « grand roi des guerriers ». Trompés par la ressemblance du terme « adolescent », les auteurs donnent volontiers une extrême jeunesse à Vercingétorix. Ainsi G. Colomb, qui voit en lui «un tout jeune homme de 20 ans à peine, presque un enfant» et en fait l’homme de paille des druides ( dans son livre fort subjectif Vercingétorix, pp. 87, 95, 101-107). En réalité, «adulescens» signifie selon les cas : «adolescent, jeune homme, homme dans la force de l’âge.» César, qui ignore le mot «juvenis», emploie souvent le mot «adulescens» sans l’affecter nécessairement d’un coefficient spécial de jeunesse. Voir les «Mélanges Marouzeau», Paris, Belles-Lettres, 1948, pp. 7-17.

(5) Peut-être au Nord de Dijon.

Avec plus de vraissemblance, me semble-t-il, le Colonet Colin et d’autres placent la bataille au Nord-Ouest d’Alise-Sainte-Reine, dans la vallée de l’Armançon.

(6) Les fouilles menées au début de ce siècle par le Commandant Espérandieu et surtout, depuis plus de quarante ans, par M. Jules Toutain ont retrouvé des traces multiples des antiques divinités païennes. Alésia dut à son caractère de cité religieuse de renaître de ses cendres : incendié par César après le siège, elle fut rebâtie et devint une ville gallo-romaine, qui connut une grande prospérité. Le culte que les âges chrétiens ont professé à l’égard d’une martyre locale du IIIe siècle, sainte Reine, a permis à la cité de garder, dès la substitution du christianisme au paganisme, son caractère de ville sainte. Pour le détail des fouilles, on se reportera aux études de l’éminent archéologue qui les dirige toujours, M Jules Toutain : La Gaule antique vue dans Alésia (1932, 234 pp.) et Alésia gallo-romaine et chrétienne ( 1933, 200 pp.), chez Delayance, éd. A la Charité-sur-Loire. On trouvera un exposé d’ensemble dans son récent ouvrage : Le passé et la découverte d’Alésia, 48 pp., Delayance, 1948.

Il faut croire ici M. Victor Pernet, qui fut, dès l’origine, aux côtés du Ct Stoffel, et depuis jusqu’à la veille de la guerre de 1914, l’animateur et le directeur des fouilles d’Alise-Sainte-Reine.

(7) Comme les cantonnements extérieurs à la place forte, protégés par la petite muraille improvisée, n’étaient ni sûrs ni pratiques, Vercingétorix, deux jours plus tard, les supprima et fit rentrer tout le monde dans Alésia : une centaine d’hectares, cela pouvait suffire une fois la cavalerie partis.

(8) La petite muraille protégeant les campements extérieurs à la place forte, du côté Est.

(9) Bataille dite de Dijon.

(10) César dit : 80.000 hommes ; mais ce chiffre a toute chances d’être exagéré : tel était déjà l’avis de Napoléon Ier. César a tendance à exagérer les chiffres.

(11) Les Gaulois, surtout les Gaulois riches, étaient de grands chasseurs.

(12) Le Mont Beuvray, à 25 kilomètres à l’Ouest d’Autun. L’historien moderne Jérôme Carcopino estime qu’il y a lieu de modifier ainsi la date de l’ordre de mobilisation générale, que César semble placer aux premiers temps du siège d’Alésia. Si l’ordre avait été donné aussi tard, on ne voit pas comment trois ou quatre semaines auraient suffi à le faire parvenir jusqu’aux extrémités du pays et à le faire exécuter : convoquer les hommes, en chaque état, les équiper, les acheminer au point de concentration générale ( le pays des Eduens = le Nivernais actuel), organiser cette énorme armée, l’amener devant Alésia, deux mois ne sont pas de trop pour toutes ces opérations même si, comme il est probable, l’armée ne totalisait pas les 258.000 hommes que dit César.

(13) Les fouilles ont retrouvé ce fossé. Il n’existait que dans la plaine des Laumes. Sur la carte ( dans ce récit), il est indiqué sous le nom de «grand fossé de 20 pieds». Le pied romain valait 0m30. Le double pas romains, 1m50.

(14) Ces deux fossés «jumeaux» n’existaient que dans la plaine des Laumes, où les fouilles de Napoléon III les ont retrouvés ; les graviers que l’eau, amenée de l’Ozerain, avait charriés étaient encore apparents. Devant le retranchement principal courant le long des pentes de la montagne de Flavigny et de celle de Bussy, on a aussi retrouvé trace d’un fossé dont l’égalité de niveau soigneusement maintenue partout indique qu’il était rempli d’eau : les sources situés au-dessus —- Il en existe encore aujourd’hui —- ont amplement suffit (voir sur la carte, le «fossé rempli d’eau»).

(15) César les appelle CIPPI, cippes (= colonnes funéraires). Peut-être ce nom, qu’avait pu suggérer leur forme, évoquait-il, aux yeux des soldats romains, l’idée de la mort que les Gaulois y trouveraient.

(16) Ils avaient dû franchir le fossé plein d’eau.

(17) Le Mont Mussy n’aurait pas suffit, et ce n’était pas celui que rencontrait d’abord l’armée de secours, arrivant du Sud.

(18) Jullian et Carcopino placent les derniers combats et la capitulation au moment de la pleine lune ( 25-26 septembre 52).

(19) César dit que la ligne des retranchements n’englobait pas le mont Réa. Il n’est pourtant pas impossible qu’il y ait placé des travaux avancés légers ; on croit en avoir retrouvé des traces. Quoi qu’il en soit, l’absence totale d’un service de guet semblerait une faute tactique si grave qu’on a peine à l’admettre de la part de César.

(20) Bellum Gallicum, VI, 14. Leur conviction était très ferme puisqu’ils «n’hésitaient pas à se prêter des sommes remboursables dans l’autre monde» ( Albert GRENIER, Les Gaulois, p. 368).

(21) Les Romains savaient, à l’intérieur d’un camp, disposer un vallum transversal permettant, en cas de besoin, de réduire l’étendue à défendre ( «contrahere castra»). Ici la précaution s’imposait à plus forte raison.

(22) Les Romains avaient la coutume, quand ils attaquaient, de s’arrêter à une vingtaine de mètres de l’ennemi, pour lancer leurs javelots : ces armes de jet, désorganisant la défense, facilitaient le combat à l’épée.

(23) On peut voir monnaies et armes au Musée de Saint-Germain-en-Laye. Celles qu’on a trouvées depuis sont exposées au Musée d’Alice-Sainte-Reine.

(24) Peu après que César eut quitté Gergovie.

(25) Il semble, d’après le texte de César, que bonne partie des troupes de secours, trop éloignées ou gênées par la poussière dégagée, apprirent l’issue des combats sans en avoir bien suivi les dernières péripéties ( Bellum Gallicum, VII , 88).

(26) Discours pour la couronne, §§ 1996206.

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.